SMSのなりすまし対策防止ならCM.comのSMS送信サービス!

なりすましSMSとは

そもそも「なりすましSMS(ショートメール)」とはどういったものなのかというと、送信元偽装メッセージのことをいいます。メッセージの送信者はおもに詐欺目的で企業になりすまし、偽のメッセージを送ってきます。

例えば、銀行になりすましてメッセージ内にリンクを貼り、自社のサイトに誘導するなどです。なりすましであることに気づかず、悪意のあるサイトにアクセス・ログインしてしまった場合は、そこから個人情報などを盗まれることになってしまいます。

また、A社を語るなりすましSMSの被害に遭ってしまったとしても、メッセージの送信者とA社は全く関係がないため、A社に対して補償などを求めることはできません。

名前や住所などのほか、クレジットカード情報、銀行口座の情報など、さまざまな情報が流出してしまうため、十分注意が必要です。

なりすましSMSは慌てず正しい判断を

なりすましSMSの内容は「今すぐに対応しなければ」と慌ててしまうものが多いです。例えば「個人情報が流出しておりすぐにサイトにアクセスして確認してほしい」「アカウントがロックされているため今すぐ対処してください」などのメッセージです。

普段は慎重に対応している方でも、焦ってしまうと正しい判断ができなくなってしまう恐れがあります。

近年のなりすましSMSは、注意している方でもうっかりクリック・アクセスしてしまうような巧妙な内容になっています。配信元が本家か怪しいと感じた場合、URLを確認する方もいるでしょう。URLが全く異なれば判断しやすいのですが、正しいURLに非常に似せているものもあります。

正しくは「l(小文字のエル)」が「I(大文字のアイ)」になっていたり「O(大文字のオー)」が「0(ゼロ)」になっていたりするケースです。そのため、URLを確認するだけでは対応が不十分だといえます。

なりすまし・フィッシングの急増で被害増大

なりすましSMSやフィッシング詐欺による被害は増加傾向です。

フィッシング対策協議会の報告によると、2019年は前年比で約3倍、2020年は同4倍に急増しています。2021 年 7月のフィッシング報告件数は 34,787 件で、2020年8月から約1.7倍に増えています。

そのうち、Amazon をかたるフィッシングは報告数全体の約 33.1% を占めており、次いで三井住友カード、楽天、イオンカード、VISA をかたるフィッシングの報告も含めた上位 5 ブランドで、報告数全体の約 67.8% を占めています。

なりすましSMSの事例

具体的にどのようななりますましSMSが送られてくるのかについて事例を紹介します。具体例を理解しておくと、同様のメッセージに注意を払えるようになります。

大手銀行

三井住友銀行や三菱UFJ銀行のように大手銀行の名を語るなりすましSMSは非常に多いです。銀行を装ったメッセージは以下のような内容が送られてきますので、内容を確認して注意するように心がけましよう。

大手銀行からのなりすましSMS例

不正アクセスがありました。早急に口座を確認してください。

直近の取引について下記リンクからご回答ください。

今月度のお振替内容確定のご案内

不正アクセスがあったなどのメッセージが届くと、そのまま放置した場合大変なことになるのではないかと焦ってリンクをクリックしてしまう方がいます。

中には、大手銀行名乗るところから「ネットバンキングのシステム変更に伴い、口座番号と暗証番号を入力してください」とのメッセージが送られてきた方もいます。

引き続きネットバンキングを使用するためには入力しなければならないのだと思い入力したところ情報が盗まれ、口座残高が不正に引き落とされてしまった事例です。

また「直近の取引についての質問があるため、アンケートに回答してほしい」とURLが添えられているものも多いです。

明らかに怪しいものは避けているものの、実際に自分が利用している銀行などから「振替内容確定のご案内」などが届くと、うっかりクリックしてしまう方もいるのではないでしょうか。そのため、一見怪しく見えないものについても注意が必要です。

ECサイト

Amazonや楽天といった大手のECサイトから、なりすましメッセージが届くこともあります。

ECサイトからのなりすましSMS例

注文された商品の発送状況確認はこちら

支払い方法に問題が発生しているため、更新してください。

個人情報に問題があるため、アカウントが停止されました。確認してください。

例えば、注文をしていないのに配送状況確認のメッセージが届いた場合、誰かが自分の個人情報を用いて勝手に注文したのではと思ってしまう可能性があります。

確認のためURLをクリックすると被害に遭うことがあるので、注意しましょう。

また、実際に自分が注文したタイミングでたまたまなりすましSMSが届き、何の疑いも持たずクリックしてしまうケースも考えられます。

宅配業者

宅配業者のなりすましSMSとして特に注意したいのが、不在通知や保管期限に関するメッセージです。以下のようなメッセージが代表的です。

宅配業者からのなりすましSMS例

不在のため荷物を持ち帰りました。ここから再配達の依頼をしてください。

お預かりしている荷物の保管期限が迫っています。詳細を確認してください。

再配達については、何も注文していなければ不正に注文されてしまったのではないかとの不安に繋がりますし、何かを注文していた場合は再配達を依頼しようとクリックしてしまう可能性があります。

事例として、不在に関する通知が届いて記載のURLにアクセスしたところ、不正にアプリをインストールされてしまった事例が報告されています。

このアプリにより、自身のスマホから偽SMSを大量に送信してしまい、覚えのない通信量を請求されてしまうこともあるのです。

下手をすれば、意図せず自分が送った偽SMSによって、知らない誰かが被害にあってしまう可能性も十分に考えられます。

また、不正アプリのインストールはされないものの、偽サイトからIDやパスワードを入力することにより、キャリア決済などの不正利用に繋がってしまうことも多いです。

なりすましSMSに引っかかるとどうなるのか

もしも、なりすましであることに気づかず、悪意のあるSMSを受け取ってアクセスしてしまった場合、どのようになるのでしょうか。

主な被害は、個人情報の流出、不正アクセスの被害、迷惑メールの受信といった3つです。それぞれ解説します。

個人情報の流出

なりすましであることに気づかず、誘導されたリンクにアクセスすると、該当サービスへのログインを促されるケースが多いです。

実際のサービスと同じようなログイン画面が表示されるため、怪しむことなく情報を入力してしまう方もいます。

ECサイトに似せた詐欺サイトでログインしてしまうと、ECサイトのログインに必要な情報が流出するので、第三者がECサイトに不正ログインできるようになってしまいます。

サイト内に登録してある名前や住所、クレジットカードの情報をなどがすべて盗まれてしまう可能性もゼロではありません。

なりすましSMSを配信した詐欺会社が詐欺行為に使用することもありますし、名簿業者に転売されるケースもあります。

注意点として、なりすましSMSが届いてうっかりURLをクリックしたとしても、情報を入力しない限り大丈夫とは言い切れません。URLをクリックするだけでも個人情報の流出につながってしまうことがあります。

不正アクセスの被害

流出した個人情報を使って不正アクセスの被害に遭ってしまうことがあります。

例えば、銀行口座に関する情報と暗証番号を入力してしまった場合、それらの情報が盗まれ、預金口座の残高をすべて引き落とされてしまうことも考えられます。

ECサイトに登録してあるクレジットカードを用いて、自分とは全く関係ないものを購入されてしまうことも多いです。

他にも、企業のアカウントが乗っ取られ、ホームページを改ざんされたり、機密データを外部に送信されたりする被害もありました。サーバーのシステムが破壊され、サービス停止につながってしまうようなケースもあります。

アカウントの乗っ取り

アカウントの乗っ取りに気づいて慌てて正しいサイトにログインしようとしても、その時点ですでにパスワードが書き換えられており、ログインできなくなってしまうことも多いです。

対応が遅れている間に被害が大きくなってしまうことも十分に考えられるでしょう。そのため、個人情報が流出した可能性がある場合は、素早い対応をしなければなりません。中には個人情報の流出や不正アクセスに気づかず、被害にも気づけていない方がいます。

例えば、クレジットカードの明細などをあまり確認しない方の場合、購入した覚えのない品があったとしてもなかなか気づけません。

ある日突然カードの利用限度額を超えていて使えなくなってしまい、調べたところ被害に遭っていたといったケースも多いです。

迷惑メールの受信

なりすましSMSに反応してアクセスしてしまった場合、大量の迷惑メールが送られてくることがあります。

これは、送られてきたメールに反応することにより「この電話番号は現在使われている」と伝える結果になってしまうからです。

大量に送られてくる迷惑メールの中には「配信停止はこちら」などのURLが添えられているものもあります。

ただし、これも罠であり、クリックしたり情報を入力したりすると、更に被害が拡大してしまう可能性が高いです。十分注意しましょう。

受信者がなりすましSMSの被害に遭わないために

電話番号を変更すればなりすましSMSが減ることも期待できますが、電話番号を変更するのはなかなか手間がかかります。

変更のための手続きも必要ですし、繋がっている方に新しい電話番号を伝えなければなりません。

電話番号を変更する以外の方法で、なりすましSMSの被害に遭わないためには、普段から十分注意しておくことが重要です。以下2つの対策を取っておきましょう。

身に覚えのないメールを削除する

全く身に覚えのないSMSについては、届いた時点で削除してしまうことをおすすめします。保存したままの状態だと、後からSMSを読み返した際などに、誤ってクリックしてしまう可能性があるからです。

また、身に覚えのあるメッセージについても、URLが添えてあるものはすぐにアクセスするのはおすすめできません。

例えば、いつもはメールで届くはずの電話料金の明細がSMSで送られてきた場合、なりすましSMSである可能性が高いです。

こういったものについては、添えられているURLにアクセスするのではなく、正式なサービスのホームページから情報を確認しましょう。なりすましに関する注意喚起が発表されている可能性もあります。

万が一のことを考え、メッセージ内のURLからではなく、公式サービスのホームページからログインして情報を確認したほうが安心です。

スマホをアップデートして最新状態に保つ

スマホのアップデートのお知らせがきた場合、放置するのではなくすぐに対応して最新の状態に保ちましょう。

アップデートの中には、なりすましの脆弱性に対応するような内容が含まれているケースがあります。そのため、適切にアップデートをするだけでもなりすましSMS対策になります。

長期にわたってアップデートを行わずにいると、なりますしSMSの被害に遭うリスクが高くなってしまうともいえるので、注意が必要です。

SMS送信を実施している企業がなりすましだと思われない対策とは

SMSを送信している企業は逆に、なりすましであると思われてしまうと開封率や反応率の低下につながり、費用対効果の低い施策ととなってしまいます。

では、公式なSMS送信がなりすましであると思われず、クリック率や反応率を高める対策はどのようなものになるのでしょうか。

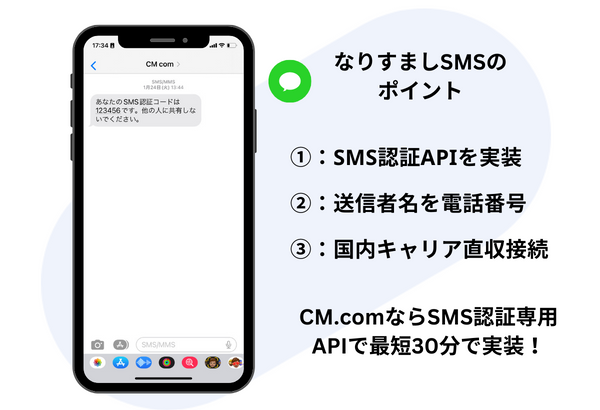

1. SMSの送信者名に電話番号を利用する

SMSの送信指名には電話番号とアルファベットの二つがあります。アルファベットは誰でも設定することができるので、なりすましSMSによく利用されます。

そのため、電話番号の送信者名を提供しているSMS送信サービスを選ぶようにしましょう。

関連ブログ:

詐欺SMSだと思われないための対策を!リンクなしSMS配信の事例

2.送信する前にメールや自社サイトに通知する

SMSが受信者に怪しまれないように、事前に会員やユーザー、顧客向けにサイトやメールでSMSをどの送信者名で送信するのか通知しましょう。

この時、ウェブサイト画像ではなく、テキストで掲載すると、後にSMSを受信した人が検索したときに検索ワードとして検知されるので、ウェブサイトでのテキストでの掲載がおすすめです。

3.メッセージ本文に名前を差し込む

なりすましSMSは一般的に受信者個人を特定できないので、SMS本文に個人を特定する情報は入っていません。

そこで名前を本文に挿入することで自分宛のSMSであると認識してもらえ、安心して開封してもらえます。

実際に、名前を挿入したところ20%もURLのクリック率が上がった事例があります。

CM.comでは自動の名前の差し込み機能をオプションで提供しています。自動で差し込むことができるので、運用の手間も省けて業務効率を上げることもできます。

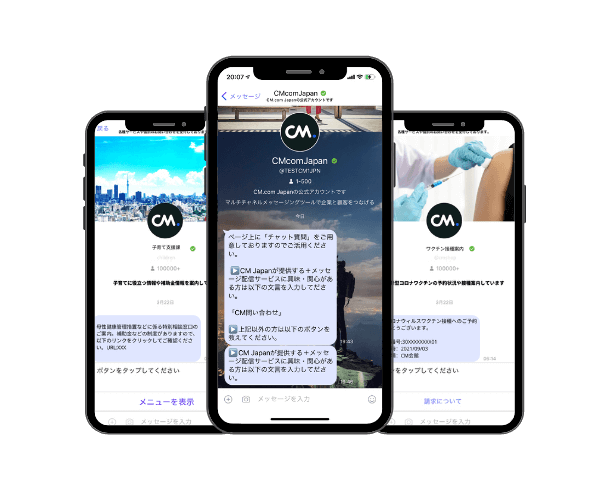

4.プラスメッセージを利用する

プラスメッセージとは3キャリアが合同でリリースしたメッセージサービスで、SMSの拡張版のRCSプラットフォームを利用しているので、携帯電話番号で送受信をすることができます。

プラスメッセージがなりすましSMSだと思われない理由は、企業がプラスメッセージで顧客に送信ためにはキャリアに公式アカウントを申請し、承認された企業のみが公式アカウントからメッセージを送信することができるからです。

なりすましSMSはSMSが自由に送信できる故に送信されてしまうのですが、プラスメッセージは勝手に送信ができないのでなりすまされることは100%ありません。

関連ブログ:

プラスメッセージとは?法人のメリット・デメリット、企業活用例を紹介

CM.comでなりすましだと間違えられないSMS送信を

なりすましSMS対策についていかがでしたでしょうか?

なりすましとは何かをよく知り、対策を講じることでSMS送信の効果をより高めることができます。

SMS送信は高開封率で高クリック率なメッセージツールですので、企業がお客様やユーザーに読まれたいメッセージを送信するには最適なツールです。

ぜひ読まれるSMSを送信したい企業様はCM.comにご相談ください。